地球にやさしい 自然エネルギー

太陽光発電

太陽はこの先50億年の寿命があり、一定量で、しかも膨大な量のエネルギーを地球に届けています。太陽光発電はこの無尽蔵のエネルギーを利用する方法です。大規模な発電所はメガソーラーと呼ばれています。

(出典:Wikipedia)

太陽光発電のメリット

地表面に届く太陽光のエネルギーは人類が活動するエネルギー消費量に比べて桁違いに多く、私たちが使える必要量の50倍以上降り注いでいます。ゴビ砂漠に太陽電池を敷き詰めれば、人類が必要な全量をまかなえると言われています。(東京都は2030年、都内温室効果ガス50%削減に向け、新築住宅での導入を義務化)

- 温暖化ガスの発生がゼロ。音や振動が無いので立地を選ばず、出力規模も自由なため、個人住宅でも設置が可能です。

- さらに近年、軽量で曲げ加工が出来、ビル外装にも設置できる発電パネルの開発が進んでいます。

- 短期間(数ヶ月)で設置でき、ダム建設のような水没、火力発電などの公害ガスの発生や燃料の運搬などによる近隣住民への影響がありません。それらの理由から2011年以降急増し、一時、電力会社の発電量の5割(2018年5月東北電力)8割(九州電力2018年5月3日)まで増加しました。この結果、需給調整のため2023年では、東京エリア以外の各電力会社合計で再生可能エネルギーの19億kWhが出力抑制されており、今後さらに急激な増加が見込まれ、有効利用するための送電網(周波数変換所など)の改良補強が進んでいなす。

- 燃料を輸入に頼る火力発電と違ってエネルギーを自給でき、ロシアのウクライナ侵攻は特にエネルギー保障の観点から重要電源として見直されています。

- 政府の方針:2050年目標のカーボンニュートラル実現には欠かせない電源

(全発電量のうち再生可能エネルギー50〜60%。原子力・CO2回収火力30〜40%。水素・アンモニア火力10%の構成比率) - 2050年には発電コストが5〜9円/kWh(世界平均では4円)となり、一番安い発電方法と予測されています。

太陽光発電のデメリット

- エネルギー密度が200W/m2と小さく、火力や原子力など産業用発電に必要な10万〜100万kW規模の建設には広大な面積が必要となり、広大な砂漠や平地が無く、森林を切り開く必要がある日本では自然破壊を引き起こす。

(100万kW原発1基分に山手線の内側67km2と同じ面積が必要。風力は248km2が必要) - 発電能力に対し設備が割高で、2030年予想ではkWhあたりで石炭・LNG火力の11円に対して12〜26円となり、当分の間は不安定な上、割高な電源です。

- 夜間は発電できないほか、雨や曇りなどの天候、朝夕の光の入射角で発電量が大きく変動し、実際の発電量も定格運転が出来る原子力発電の8分の1程度で、さらに積雪など季節によっては出力が長期間低下するため、蓄電池では対応出来ず、ベースロード電源としては当てになりません。

(実際に発電できる設備利用率=太陽光13%・風力25%・原子力65%) - 太陽光発電パネルの寿命は20~30年。役目を終えた後、大量の産業廃棄物が発生するが、まだ処分方法が開発されていません。

様々な欠点もありますが、変換効率の60%台への向上等の技術革新によって大規模化、省資源化は進むことでしょう。 - ちなみに、太陽熱温水器の変換効率は40〜60%。低コストで給湯には有利です。

風力発電

風の力で風車を回して発電します。大きいものでは1基の定格出力が1,000~2,000kW、プロペラの直径が90mもあります。

陸上風力と洋上風力があり、実際の発電量は定格の20%前後となります。

(出典:風力発電 - 発電のしくみ|中部電力)

風力発電のメリット

- 地球温暖化ガスの発生が無く、エネルギーも無尽蔵に存在します。

- 風さえあれば夜間でも発電可能で、発電量も調整できます。

- 狭い敷地面積で設置可能で、建設期間も早いです。燃料輸送も必要ないため、離島など人が介在しない場所にも最適です。

風力発電のデメリット

- 一番の問題は、設備利用率が悪いこと。陸上20%・洋上30%と言われています(太陽光13%)。

- 騒音公害の発生があるため、建設しても運転出来ない事例も少なくありません。

- 耳に聞こえない低周波騒音により健康被害が発生するうえ、プロペラの影による光のフラッターも発生する。

- 広大な設置面積が必要。原発1基(100万kW)で214km2(山手線内の3.4倍の面積が必要)

- 自然の美観を損ね、バードストライクによる野鳥の犠牲など生態系への影響が懸念されます。

(上記の問題を解決したプロペラのない出力2kW以下の発電機が出現しています)

沖縄県南城市における垂直軸型マグナス式風力発電1kW機の実証実験の様子

福井県あわら市 あわら北潟風力発電所

最大出力20,000kW

(出典:J-POWER)

日本の風力発電の現状

- 洋上風力も試されていますが、適地が限られ、台風や津波への対策、漁業権や船の航路など多くの問題があり、国の計画はあまり進展していません。

- 電力会社よりも自治体や市民グループ、石油系や商社等が開発主体となり、先行して開発してきました。

- 石油系や商社等は一時期撤退が続きましたが、2019年の政府方針により再度、洋上風力に注目しています。さらに政府は「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」に向けて洋上風力を強力に進めることに注力していくことを発表しました。

(令和2年7月洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会設立) - 2023年末で2,626基(約500ヶ所)、最大出力5,213MW(原発5基分)の風力発電設備があり、1ヶ所の最大出力は1万~3万kWが多く占めます。小水力発電に比べると出力は圧倒的に大きいのが特徴です。

(設備利用率を考慮すると原発1基分程度) - 石狩港8MW×14基 2024年1月より商業運転開始

秋田沖13MW×65基 13MW×38基 千葉沖13MW×38基などの計画(※1)能代港20基、合計140MW(秋田洋上風力発電株式会社)が2023年1月から商業運転を開始しています※1 秋田沖、千葉沖の上記3海域で浮体式洋上風力発電を進めていた三菱商事グループは525億円、中部電力は2024年度決算で279億円の損失を計上(20円/kW以下は無理か?)

※2 実証研究として福島沖で600億円をかけて建設された3基の洋上風力は、不採算を理由に2021年度に全て撤去決定。ほかの案件でも撤退が続く。

※3 洋上風力の拡大を期待する日本政府は導入量1140MWで世界2位(1位は中国)の洋上風力先進国のイギリスと協力を深める覚書きを交わす方向で調整中(2025年2月)。

最大95,000kWの青山ウィンドファーム(三重県)

(出典:Wikipedia)

世界の風力発電の現状

過去、ヨーロッパでは火力発電が主力でしたが、原油確保などの安全保障の問題から「脱石油→原子力」へと向かいました。

しかし、1986年にチェルノブイリの事故、さらには2011年の"福島ショック"でドイツ・イタリア・デンマーク・スイスなど多くの国が「原発廃止→風力」へと方向転換しましたが、ロシアのウクライナ侵攻は安全保障の観点からエネルギーの自給率向上のため、洋上風力発電を大幅に拡大することに、EU7カ国とノルウェイ、イギリスが合意しました。

- 遠浅な海と一年を通して安定した偏西風が吹くヨーロッパでは、洋上風力発電が主力になっています。そのため、イギリスは再エネ発電が火力より多い全体の40%を占め、デンマークででは2023年で電力の50%が風力発電です。

- 2023年度の風力発電は1位中国441,89MW、2位米国148,019MW、3位ドイツ、日本は21位5213MWです(1MW=1,000kW)

- トランプ政権は景観を損ね非常に割高だとして、風力発電の建設を認めない方針を打ち出している

スウェーデンに建設中の洋上風力発電

(出典:Wikipedia)

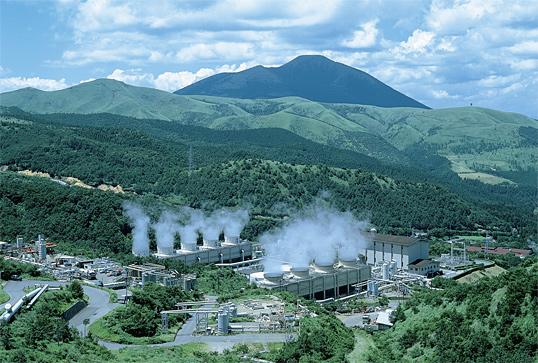

地熱発電

包蔵量が無限で尽きることがなく、温暖化ガスの発生や振動・音などの公害もないエネルギー源です。

地熱発電のメリット

- 二酸化炭素など有害物質をほとんど排出せず、少ない環境負荷で運転が可能です。

- 昼夜を問わず出力が安定しています。

地熱発電のデメリット

- 開発に時間とコストが掛かります。

- 自然破壊や温泉地などと隣接している場合が多く、地域産業を破壊する可能性や、騒音・振動・亜硫酸ガスの発生があります。

- 井戸も次々と掘らないと涸れる恐れがあります。

- 包蔵量

- 1位米国3,000万kW、2位インドネシア2,800万kW、3位日本2,300万kW

4位ケニア700万kW、5、6位フィリピン、メキシコと続く(2016年) - 発電容量

- 1位米国370万kW 2位インドネシア230万kW 3位フィリピン192万kW

10位日本55万kW(2020年) - 国内

- 秋田・岩手・大分・鹿児島県に集中しています。

38ヶ所の内、1万kW以上は14ヶ所、内5万kW以上は5ヶ所しかありません。

- 候補地が多い新世代「クローズドループ」方式

-

- 地下2000mの高熱地層に水を注入。発生した蒸気でタービンを回す。

- カナダのスタートアップ企業と組む中部電力(株)はドイツで2025年夏から商業運転開始の予定

- 米国石油大手と組む三井物産(株)は北海道ニセコで2023年から実証実験中

地熱発電(八丁原地熱発電所)

(出典:Wikipedia)

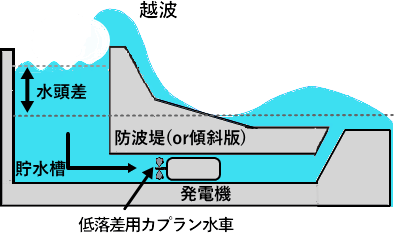

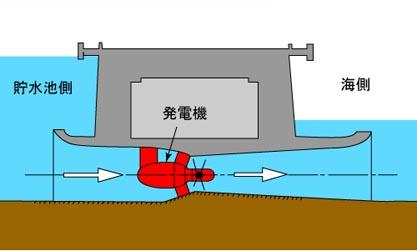

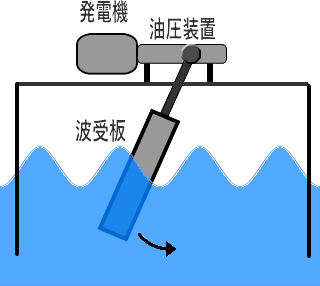

波力発電

(出典:(株)緑星社)

面積あたり太陽光の20~30倍、風力の5~10倍のエネルギーがあると言われていますが、開発には台風や津波・航路対策が必要であり、航路標識ブイの電源として実用化されただけに留まっています。海外では20万kWの実用化の例もありますが、1年で中止された経緯があります。

潮力発電(潮位差や海流の利用)

ランス潮汐発電所(フランス)(出典:Wikipedia)

満潮と干潮時の潮位差を利用する、一種の低落差水力発電で、河口に堰を作り、満潮時に上流側の汽水域に水を貯め、海水の流入時と流出時の2回発電が可能です。しかし、5m以上の潮位差が無いと実用にならないため、包蔵量は無限ですが適地はほとんど無く、実用例は少ないのが現状です。

(出典:再生可能エネルギーと原子力発電 / http://eco.naspman.com/)

(出典:長崎総合科学大学)

(出典:再生可能エネルギーと原子力発電 / http://eco.naspman.com/)

- 日本国内

- 海岸線が長い日本ですが、潮位差は小さくコスト的に見合わないため、実施例は多くありません。しかし、鳴門・関門・津軽海峡など潮流の激しい地形で水平型水車を回す方式の研究は平成27年頃から始まっています。また、平成29年、IHIは100kW級実証機「かいりゅう」で実験をスタートしました。

- 海外

-

1966年(昭和41年)、潮位差が最大13.5mもあるフランスのランス川河口でランス

潮汐 発電所が作られ、平均6.8万kW(最大24万kW)を発電開始しました。世界では11ヶ国25ヶ所の発電所で平均400万kWの発電を行っています。適地の多い英国では、2025年までに石炭火力を廃止する代換えとして大規模な潮力発電計画が進展しています。

結論

どの発電方式にも発電量や出力の変動、放射性廃棄物の発生等の欠点があるため、いくつかの方式を組合わせて補完するしかありません。しかし、その中で10万年単位で管理が必要な核分裂方式は将来に禍根を残すと思います。

最良な方法は、毎日定量で世界中に均一に届く太陽光の利用で、毎日定量発電でき、人類が利用できる分(植物や海洋にも必要)だけでも必要量の100倍もあります。夜間と曇天時の問題は蓄電池と大規模揚水発電である程度対処させることが可能です。一方、現在の15%程度の変換効率を火力並みの60%まで向上させれば、4倍も発電できる計算になります。電池パネルの高効率化と小型高容量バッテリーの開発、給湯への太陽熱の利用、そして水力の揚水発電開発が無炭素化への一番の近道です。それまでは既設原発の利用もやむを得ないことでしょう。

一方、研究は緒に就いたばかりですが核種変換という方法があります。これなら10万年も100年に短縮でき、人の手による管理は可能で、核分裂方法も容認できるでしょう。太陽電池方式も30年もすれば、劣化して大量の電池パネルやバッテリーの廃棄物が発生するため、結局、人類は省エネに向かうしかありません。

ウラン235などの核物質は世界中に分布して、海水中にも大量に溶け込んでいます。そのままでは薄すぎるので純度を4%にしたのが核燃料、100%にしたのが核兵器です。従って元の濃度まで薄めて海に戻せば解決するような気もします。

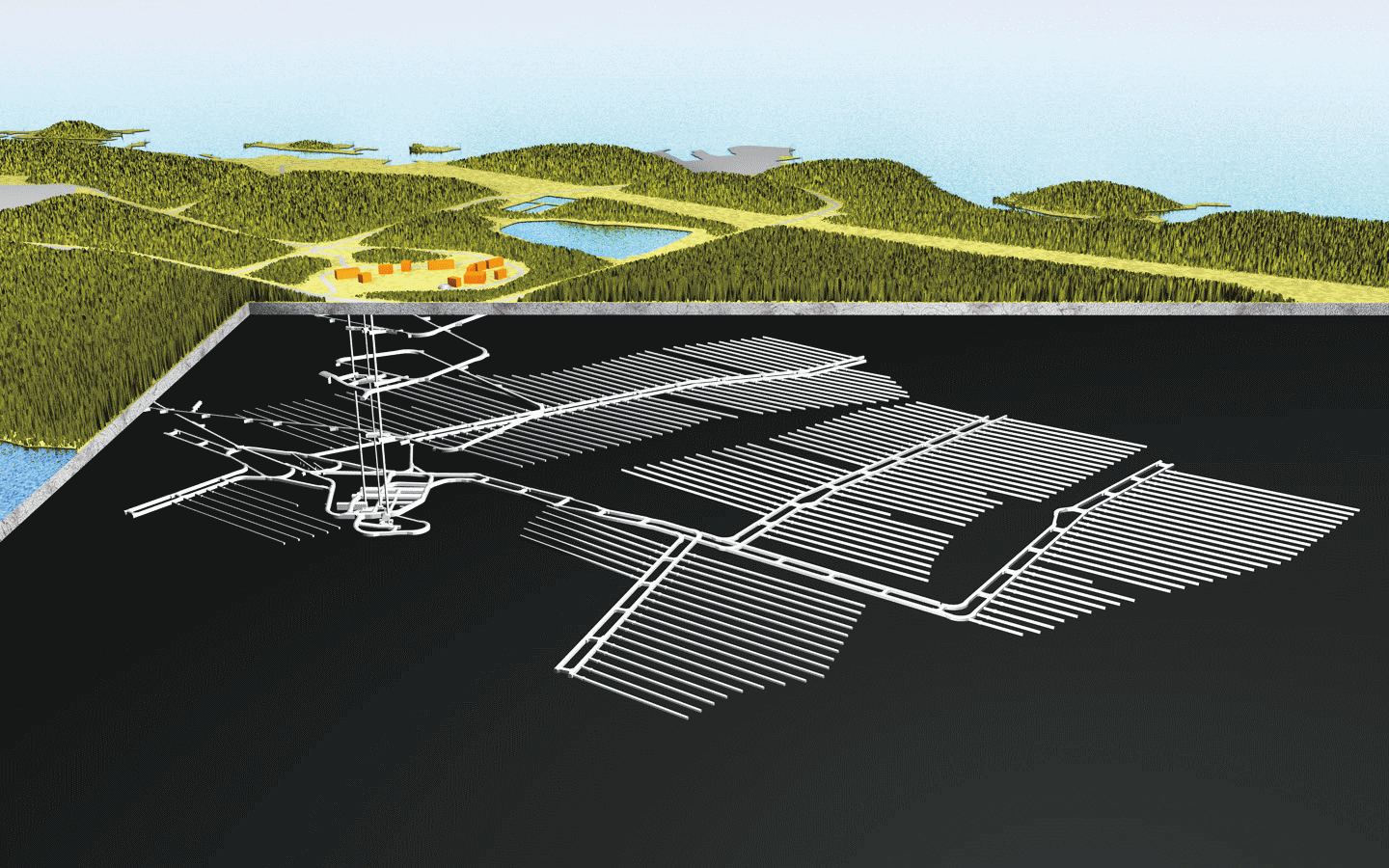

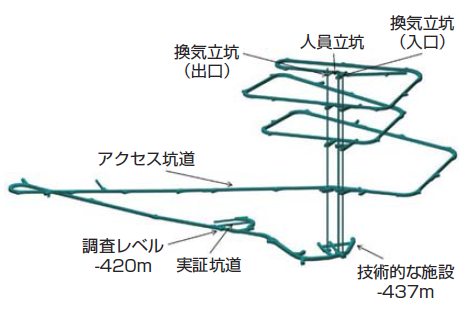

フィンランド オンカロ処分場イメージ図

出典:公益財団法人原子力環境整備・資金管理センター

100年分6,500トンの核廃棄物を貯蔵したら粘土で密閉。10万年眠らせる計画です。

2024年8月試験操業を開始しました。